こんにちは!元音楽の先生、みきちです☺

今回のテーマは「うみ」の指導方法について!

共通教材って、歌うだけでおしまい、子ども達が飽きてしまう、楽しくないという印象がありませんか?

💭簡単に楽しく「うみ」を教えたい!

💭海を思い浮かべながらとか、歌い方を工夫してってどうやって指導するの?

こんなお悩みをお持ちの先生へ授業アイディアをご提案。

略案、歌詞の確認や活動で役立つスライド付きでお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください✨

💡この記事で分かること💡

☑ 歌う以外の楽しい活動

☑ 真似するだけでできる簡単な授業アイディア

☑ 様子を思い浮かべながら歌わせる具体的な指導方法

授業の流れ(全2時)

⚠教科書や指導書の流れ、めあてとは若干異なりますので予めご承知おきください。

✨授業後の理想の児童の姿

・1,2,3のリズム(3拍子)に親しみを持ち、音楽を楽しむことができる

・歌詞の内容から海を思い浮かべて歌うことができる

⌛時数

全2時

🎹道具

オーシャンドラム(代用・手作り可)

📖共通事項

リズム・拍

第1時:1,2,3のリズムに乗って動いて歌おう

❁めあて

はくやリズムに のって うたを たのしもう

❁評価の観点(例)

音楽活動を楽しみながら主体的・協働的に拍やリズム、歌唱の学習活動に取り組もうとしている。(態)

第一時は拍やリズムに注目。

「はくやリズムに のって うたを たのしもう」

というめあてにします。

「うみ」は1,2,3でひとまとまりの、3拍子の曲です。踊りの曲に多いのですが、ゆらゆらと穏やかに揺れる海の波を彷彿とさせるような心地良さを感じますね。🌊

「拍子」という概念や言葉は2年生になってから別の題材で触れるので、1年生では「うみ」のリズムって心地いいよね~くらいの感覚がもてれば十分だと考えます🙆🏻♀️

①めあての確認をする

教師に続いて読ませるか、一緒にめあてを読みあげましょう。

②「うみ」を歌えるようになる

まずは曲を聴いて、歌えるようにしましょう。

ステップ0:歌詞を追いながら聴く

教科書を開きます。歌詞を指で追いながら、まずはじっくり音源を聴きます。

ステップ1:知っている子と先生で歌う

教科書をしまいます。電子黒板などに歌詞を表示します。

今の歌、知ってたよ~という人!歌える人は私と一緒に歌ってみよう!

知らなかった人は、みんなの声をよく聴いて覚えてね。

ステップ2:みんなで一緒に歌う

次は知らなかった人も一緒に歌ってみよう!

もう歌える人はお手本になるから丁寧に歌おうね。

💡POINT💡

スモールステップが大切です!ステップ1では、知っている児童にお手本になってもらいます。「曲を知らなかった人も、お友達の歌をよく聴いてね」と声をかけると、聴く方も歌う方も張り切って参加できますよ🕺🏻✨

③拍を捉える

1番:拍で手拍子

1番のみ音源を流します。拍を聴き取って手拍子をさせましょう。

拍で手拍子してみよう!

もし分からなかったら、周りのみんなの真似をして合わせてみてね。

2番:拍で手拍子しながら歌う

2番のみ音源を流します。今度は拍で手拍子しながら歌も入れてみましょう。

言葉集めゲーム

歌の活動が続いたのでちょっと休憩。海に関する言葉を集めます。

みんな「拍」に合わせて上手に手拍子できているね!素晴らしい!

次は、拍と言葉を使ってちょっと遊んでみます。そのために、「海」と聞いて思いつく言葉を教えてくれるかな?

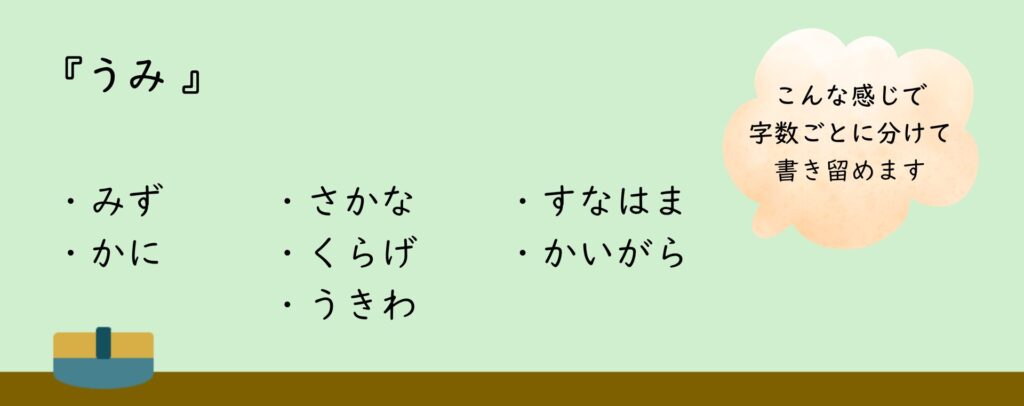

海に関する言葉を児童に挙げさせます。(例:みず、かいがら、さかな…など)

黒板に、文字数別に分けて書き留めていきます。2文字(または4文字)と3文字の言葉がいくつか集まった時点で、言葉集めは終わってOKです。

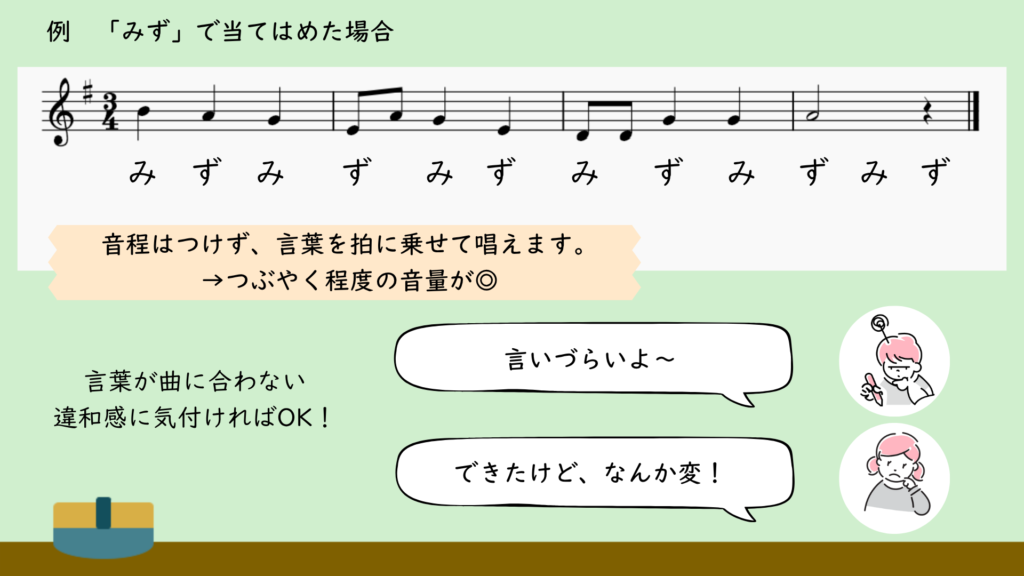

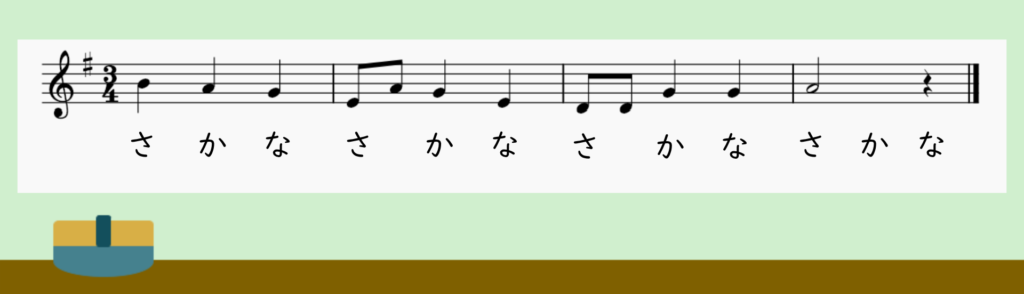

次は、音源をBGMにして、拍に合わせて集めた言葉を読み上げます。

おすすめは2文字(2拍子)と3文字(3拍子)の比較です。

じゃあ、2文字の言葉を拍に乗せて言ってみよう。お手本を見せるね。(拍で手拍子しながら)「み、ず、み、ず、み、ず…」みんなも真似してみよう。せーの!

💡POINT💡

大きな声で唱えさせないようにしましょう。

「小さな声で呟いてみて」とか、「こえのものさし1(一番小さい声)で言ってみてね」のような声掛けができますね。音源も自分の声も、どちらも聴こえるようにしてあげることが大切です。

もし児童が難しそうにしていたら、1拍目(「みず」であれば「み」のタイミング)で先生が手拍子をしてサポートしてあげましょう。

同様に3文字の言葉も試します。

あ、これは言いやすい!

こっちのほうがいい感じ!

そうだね!「うみ」は3文字の言葉だと、なんだかいい感じに聴こえるね。つまり、この曲は「1,2,3」のリズムでひとまとまりになっているんだね。

④「うみ」に合わせて身体を動かす

❁波に乗るように左右に揺れながら歌う

本当に「1,2,3」でひとまとまりになっているか、確認してみましょう。

「1,2,3」のリズムで、体を右、左に揺らしてみて。

そうそう!波にゆらゆら、ぷかぷか浮いているような気持ちで歌ってみよう。

❁みんなで波を作ろう

今度はクラス全員で協力して、大きな波を作ってみよう!

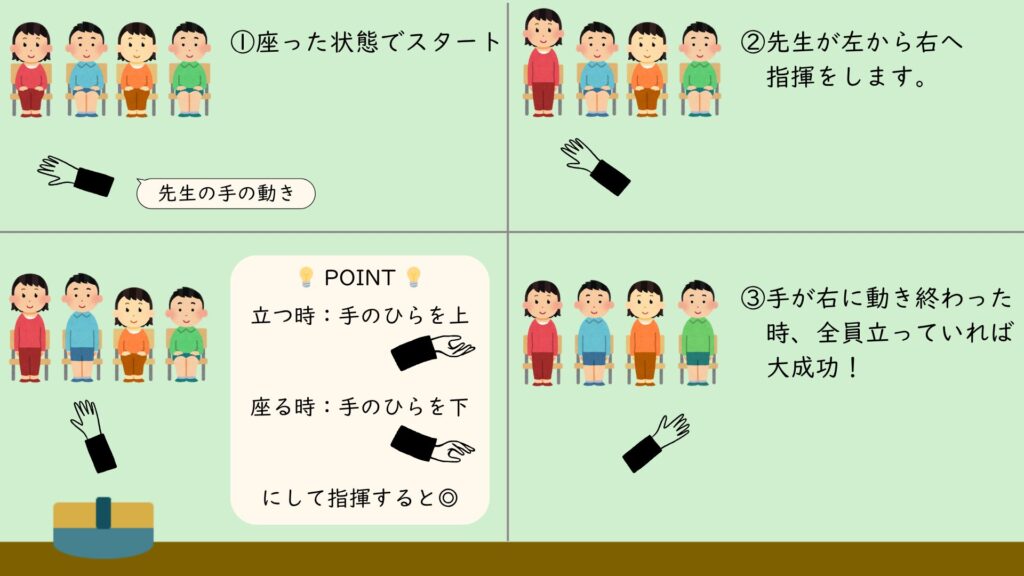

先生の手をよーく見て、自分のところに来たな!と思ったら立ちます。もう一度、立っている時に来たな!と思ったら今度はしゃがみます。ちょっと練習してみようか。

- 練習(音楽なし)

まずは音楽を付けずに、動き方を理解させましょう。

先生の手の動きに合わせて自分のところに手が来たら立ちます。もう一度自分のところにきたら今度は座ります。 - 1番(ゆっくりな波)

左から始めたら、「1,2,3」でぴったり右に来るように指揮をします。次の3拍はそのまま動かずに待ちます。また「1,2,3」でぴったり左に来るように振る…という動きを繰り返します。 - 2番(少し速い波)

左から始めたら、「1」で素早く右に手を振り、「2,3」は右で待つ、という指揮にしてみましょう。 - 3番(連続する波)

今度は右から始めて、「1,2,3」でぴったり左に来るように振り、次の「1,2,3」は待たずにすぐに右に振ります。これを繰り返します。

あくまでも「1,2,3のリズム」は崩さずに、このような変化を付けることで楽しく3拍子の音楽を学ぶことができます🎶

⑤時間があれば、児童も指揮に挑戦!

5,6人のグループを作ります。今回は教室の座席を活用して横1列で1グループにした例を紹介します。

- 左に座っている人から順に番号を振ります。その番号順に指揮者になってもらいます。

- 番号を確認したら、机やいすは安全のために寄せると良いでしょう👌🏻

- 指揮するのはワンコーラス(1番だけなど)のみです。「1,2,3」のリズムに合っていれば、穏やかな波にしても、激しい波にしても良いことにします。

- グループ活動がまだ難しいクラスであれば、何人か代表の人にやってもらっても◎

⑥活動を振り返る

挙手で達成度を確認します。こんな質問をすると良いでしょう。🙋🏻♀️

☑ 拍やリズムに乗って楽しく歌ったり動いたりできたよ、という人!

☑ この曲は1,2のリズムが合うなと思った人!

☑ この曲は1,2,3のリズムが合うなと思った人!

▶▷▶ NEXT PAGE 第2次の流れ スライド付き! ▶▷▶