こんにちは!元音楽の先生、みきちです☺

今回のテーマは「鍵盤ハーモニカで最初に教えたいこと【第3時】」です。

鍵盤ハーモニカの導入指導シリーズ、ついに最終回です!

今回は、残りの「合言葉」をマスターし、いよいよ簡単な曲の演奏に挑戦する授業アイディアをご紹介します!

そのまま使える振り返りシートの特典付きです✨

💭鍵盤ハーモニカを始めてすぐ演奏できる簡単な曲が知りたい!

💭手の形やタンギングの分かりやすい教え方が分からない…

こんなお悩みをお持ちの先生、ぜひ最後までご覧ください。

💡この記事で分かること💡

☑ 鍵盤ハーモニカの適切な「右手の形」「タンギング」の指導方法

☑ 子ども達が飽きずに楽しく基礎を習得できる方法

☑ 「ドレミ」だけで演奏できる曲の紹介

このシリーズを初めてご覧になる方へ

このシリーズでは、鍵盤ハーモニカとの出会い~簡単な曲を演奏できるようになるまでの授業の流れを紹介しています。

本記事は、以下の記事の続きです。これらの授業を行っている前提で書いているので、

先にご覧いただけると分かりやすいです。💡

また、本記事ではシリーズを通して、鍵盤ハーモニカの基本技術を楽しく覚えるための「合言葉」を使用しています。

今回新しく登場する「合言葉」は以下の2つです。

- 右手の形:指がスムーズに動くための正しい手のフォーム。

- タンギングと息の量:音を区切る時の舌の使い方。美しい音色を出すための適切な息の量。

『鍵盤ハーモニカの合言葉』??

ナニソレ アヤシイ…と思った方は、内容や詳細についてこちらで解説していますのでご一読ください。

授業の概要

✨授業後の理想の児童の姿

・正しい手の形や息の量、タンギングを意識して演奏しようとしている。

・「ドレミ」を使って、簡単な曲を演奏する楽しさを味わっている。

⌛時数

全3時(本時は第3時)

🎹道具

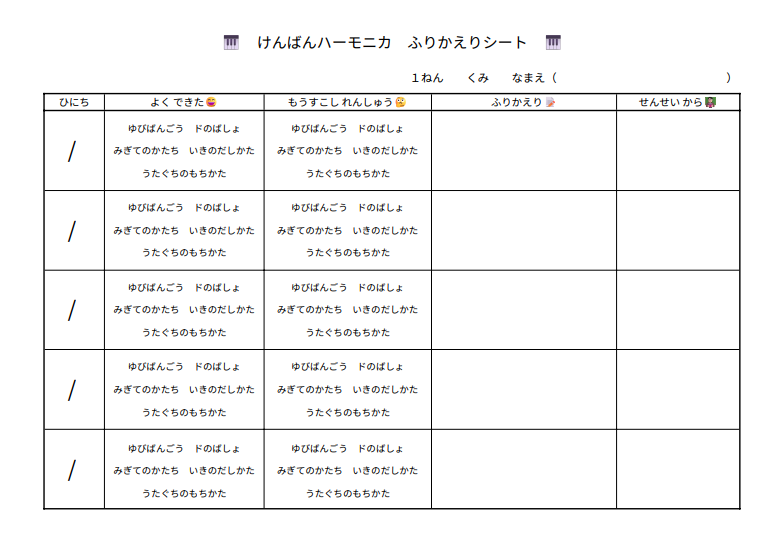

鍵盤ハーモニカ、メトロノーム、やさしいひつじの楽譜、振り返りシート

楽譜と振り返りシートは記事後半に載せています!そのまま使ってOKです!

ての かたちと いきの だしかたを おぼえよう

❁めあて

ての かたちと いきの だしかたを おぼえよう

❁評価の観点(例)

思いに合った表現をするために必要な、範奏を聴いたり、リズム譜などを見たりして演奏する技能を身に付けている。(技)

①鍵盤準備

第2回と同様に、『鍵盤準備』の合図で鍵盤ハーモニカを準備させます。

- ケースを開ける

- ホースを取り付ける

- 唄口が下に付かないようにセットする

準備ができた人から上記の内容ができているか、お隣さんと確認させましょう。

②前時の復習

前回は3つの合言葉をお勉強しました。どんな合言葉があったかな?

前時の復習として、「唄口の持ち方」「指番号」「『ド』の場所」の3つの合言葉を、リズムに乗ってみんなで唱えましょう。

③今日のめあての確認

今日で鍵盤ハーモニカの合言葉が全部言えるようになることを伝えます。

本時のめあて『ての かたちと いきの だしかたを おぼえよう』をみんなで読み上げましょう。

実は、今日教える合言葉が完璧にできるようになったら、中学生レベルの演奏ができちゃいます。正直ちょっと難しい!だから、集中してお勉強しようね。

でもさ、みんないきなりひらがなやカタカナが書けるようにはならないでしょ?

それと一緒でね、何度も練習するとできるようになるんだよ。

最初から完璧に演奏できる人はいません。だから、毎回の授業でちょっとずつ進めたら花丸だね!一緒に頑張ろう!

- 今日の内容はちょっと難しいこと

- 積み重ねが大事なこと

- ちょっとずつできるようになること

このような声掛けをどこかのタイミングで入れてあげると良いですね✨

④右手の形を覚える

右手の形 合言葉

先生:右手の形!

児童:左手グー✊🏻で 右手にたまご

演奏する時の手の形は、手首を浮かせて、余計な力を抜き、指は伸ばさずアーチ状にし、手の甲の高さを保つのがベストです。

…と、そのまま児童に言うのはあまりにも分かりにくいですよね。でも、『たまごを持っているつもりで!』と言えば、不思議と伝わります!

先生がチェックすべき事項としては、

- (たまごを持っているつもりで)手首は浮かせる!

- (たまごを持っているつもりで)肩や手首に力を入れない!

- (たまごを持っているつもりで)指はまあるく!🌈

この辺りに気を付けて観察し、個別に声をかけてあげると良いでしょう。

⑤タンギングの練習

タンギングと息の量 合言葉

先生:舌は歯の裏(手で舌の動きを示しながら)

児童:たーちーつーてー トゥートゥートゥー(顔の前に左手を持ってくる)

タンギングは慣れが必要な技術です。3年生から始まるリコーダーでも使いますね。

そのため、1年生で完璧を目指す必要はありませんが、理屈を理解させ、チャレンジさせる価値は大いにあります。

先に合言葉を教えてから、以下の活動に繋げます。

ちょっと言葉で遊んでみよう。真似してね。「た、ち、つ、て、と」はい!

た、ち、つ、て、と!

いいね!お口の中のベロのことを「舌」って言うんだけど、今度は舌を動かさないで「あいうえお」って言えるかな?

(手で舌の動きを示しながら)舌を上下に動かさずに、下につけたままってことね。せーの!

あ、い、う、え、お! かんたーん!

やるね~!次は「た、ち、つ、て、と」でやってみよう。舌を上下に動かさずにね。OK?せーの!

ひぁ、ひぃ、ふぅ、… 言えない!

そうなの!面白いよね。「たちつてと」は舌を上下に動かさないと話せません。「トゥー」も一緒です。

実は、この舌の動きが、鍵盤ハーモニカの演奏で大事なの。

「トゥ」っていうとき、みんなの舌は、上の歯の裏にくっついてから離れます。「トゥ」って音になった瞬間に、歯の裏から離れるの。

↑言葉やジェスチャーでの説明が難しかったらこの画像を使ってください!

デフォルメしてるので、正確な口や舌の形ではないことはご了承ください…💦💦

鍵盤ハーモニカの演奏も、音が出る瞬間に、舌が歯の裏から離れるんだよ。

音を出す前と、音を出したくない時も、舌は歯の裏に付けておきます。ここまで分かった人?🙋🏻♀️

続いて、息の量についても触れておきましょう。

顔の前に左手(『合言葉』を最初から言うと、右手は鍵盤の上にあるので…)を置いて「トゥー」と息を出します。手に軽く息が当たるくらいがベスト。

お手入れ用のガーゼやハンカチを使う場合は、ほんのすこーーし揺れるくらいがベストです。🌬️

仕組みと息の量について理解できたら、もう一度合言葉を唱えましょう。

⑥「合言葉」マスター!

これで5つの合言葉が全部そろったね!全部繋げて言ってみよう!

①~⑤までの合言葉を、通してリズミカルに唱えてみましょう。

合言葉の一覧を電子黒板やポスター等で提示してあげると良いです◎

(合言葉のポスターは前述の記事でプレゼントしています!)

今は覚えられなくても、続ければ慣れるから大丈夫!

継続は力なり です💪🏻

⑦指と声で練習 ~まねっこリズム~

第2回のように、指と口を分けてまねっこリズム(リズム模倣)で練習します。

🔇まずは音を出さずに…

① 🖐🏻空中指 × 👄「ド、レ」「ド、レ、ミ」

② 🖐🏻鍵盤指 × 👄「ドレミ」

③ 🖐🏻鍵盤指 × 👄「トゥー」

💡POINT💡

- 同じ音が連続する時は、「指は押したまま、舌と息で区切るのが花丸!」と伝えます。

→先生は舌の動きを手で大げさに表現してあげると効果的です。 - 今後、音楽会等で演奏することを考慮して、「鍵盤指の時も、できるだけ先生の方を向いてやってみよう」と指導します。

🔊次は音出しアリで…

① ドだけ使って

② ドとレを使って

③ ドレミを使って

💡POINT💡

ヒトは聴覚より視覚の情報の方が入りやすい傾向にあります。児童が演奏する時、先生は

- 右手で鍵盤の押し方を示す

- 左手で息のON/OFF(舌の動き)を指示する

この2つを同時に、忘れずに行いましょう。

⑧「やさしいひつじ」の演奏に挑戦!

さあ、いよいよ簡単な曲に挑戦です!

「ドレミ」だけで演奏できる、「メリーさんのひつじ」の簡単バージョンをご紹介します。

そのまま印刷したり、電子黒板に映したりしてご利用ください。

(あくまでも教育の範囲内でお願いします🙇🏻♀️)

こちらもスモールステップで進めましょう!

① ドレミで歌う(音名唱)

② 🖐🏻空中指 × 👄ドレミで歌う(同じ音の時、指を離していないかチェック!)

③ 🖐🏻鍵盤指 × 👄ドレミで歌う

④ 🔊音ありで演奏する

このスモールステップは非常に有効なので、ぜひ他の曲でも活用してみてくださいね!

⑨片付け・振り返り

「鍵盤片付け!」の合図で鍵盤のお手入れと片付けをしましょう。

その間、先生は一緒に鍵盤のお手入れをしてもいいですし、「やさしいひつじ」に伴奏を付けてBGMを演奏してあげてもいいですね🎶

今日のめあてを振り返ります。

繰り返しになりますが、器楽の時間は一人一人の演奏をじっくり見る時間がなかなか取れないので、記録に残る形で振り返るのがオススメ!

紙派の方には振り返りシートをご準備しました!必要な方はご活用ください。

そのまま使える!【けんばんハーモニカ ふりかえりシート】はこちら!▶▷▶

※必ずコピーを作成してからご利用ください🙇🏻♀️

※編集方法:ファイル→コピーを作成

※Excelに変換:ファイル→ダウンロード→Microsoft Excel

まとめ

鍵盤ハーモニカの導入指導、第3回の流れをご紹介しました!

大事なのは、

- 基礎の確認を習慣化して、復習を繰り返すこと

- スモールステップで指導すること

これらを意識することで、子どもたちは「できた!」という達成感を味わいながら、着実に上達していくことができます。💪🏻

これで鍵盤ハーモニカの導入指導シリーズは完結です!お付き合いいただきありがとうございました!

他にも準備が楽になる授業アイディアを発信していますので、覗いてみてくださいね。

ほんの少しでも、日々忙しい先生方のお力になれますように🎹🌿